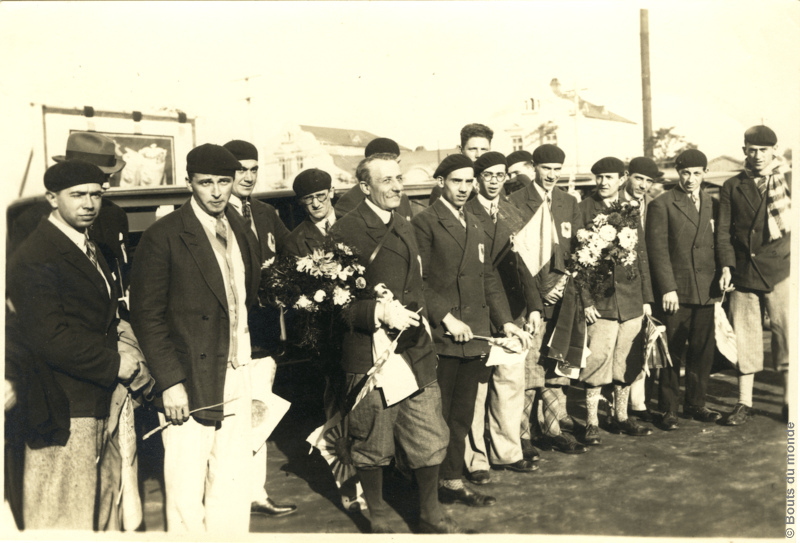

1928, l’équipée japonaise

Je n’étais pas le seul à espérer vainement le sommeil en chemin de fer. Tout juste pouvais-je somnoler pendant quelques heures lorsque, par exemple, le voyage durait quatre jours comme entre Paris et Bucarest ou Istanbul. Quel que fût le confort de l’Orient-Express ou du Simplon-Express, je ne pouvais me faire au choc des boggies sur les rails, comme au bruit d’arrivée dans les gares résonnantes. Plutôt que de contrarier la nature en prenant des somnifères, je préférais la laisser agir à sa guise.

[…]

Nous avions pris notre dernier bon repas dans la capitale soviétique. Le wagon-restaurant allait être à l’origine de nos principaux soucis. La carte était somptueuse : elle annonçait une enviable diversité de plats, de boissons, à des tarifs vertigineux évidemment, mais on se sentait réconforté devant une telle abondance. En fait, nos tickets, souscrits bien à l’avance, nous donnaient droit au thé matinal, puis à deux repas comportant chacun une entrée ou hors-d’œuvre, un plat et un dessert, avec, comme boisson, du thé.

Dès le premier repas, nous fûmes fixés : le hors-d’œuvre était du bortsch, le potage bien connu à base de chou et de crème, et le plat consistait en un mince morceau de bœuf avec un échantillon de légumes. Quant au dessert, c’était en général un morceau de fromage passablement exigu. Un vent de désespoir déferla sur l’équipe : le total de ce qui défilait dans chaque assiette était en raison inverse de la dimension des tables, bien plus larges que dans nos trains français, à peine de quoi satisfaire un appétit d’oiseau. Il était impossible de se rattraper sur le pain, à base de seigle, chichement mesuré. Et nous devions constater qu’au fur et à mesure de notre éloignement de Moscou, tout allait de mal en pis : bientôt, le bortsch ne fut plus qu’une vague et insipide lavasse, tandis que le petit morceau de viande diminuait. Sans doute parce qu’il aurait fallu, pour le couper, une bonne scie à métaux.

C’était à proprement parler la catastrophe !

Déjà, l’absence de vin avait provoqué de véhémentes protestations de plusieurs équipiers, ne concevant absolument pas que le vin fût une boisson exceptionnelle en dehors des frontières latines. Manquait aussi l’indispensable camembert qui aurait permis de compenser de graves insuffisancesMalgré l’heure matinale, 6h45, l’équipe de France, accueillie à la descente du train par les autorités locales, défila entre deux haies de boy-scouts et pénétra dans un vaste local de la gare où le champagne de chez nous scella la première rencontre. Peu après, entre les haies d’écoliers qui agitaient des drapeaux français et nippons, nous passions sous un arc de triomphe, pendant que résonnaient les « hurrah » et les « banzaï ([1]) » poussés par les enfants. Un petit-déjeuner dans le bel hôtel Yamato fut suivi, à ma demande, d’un léger et sommaire « décrassage » sur le terrain de sport de la ville. Nous en avions tous besoin, et les Japonais ne firent aucune difficulté pour faciliter cette diversion qu’ils n’avaient pas prévue. En effet, à 12h30, nous reprenions le train pour couvrir les 705 km nous séparant de Daïren, notre terminus.

[…]

La liste des épreuves de Daïren et de Tokyo avait été élaborée à l’avance, lors de la conclusion de ces deux rencontres. Le règlement d’ensemble et le décompte des points avaient été également arrêtés en Europe vers la fin du mois d’août. Le Japon tenait à marquer par des festivités sportives le couronnement de l’Empereur et à en prévoir dès que possible les éléments futurs. Ainsi, le match Japon-France devait avoir lieu les 22 et 23 septembre à Daïren, juste avant les Championnats de Mandchourie du 24. La confrontation avec les universitaires était fixée aux 6 et 7 octobre à Tokyo, les 13 et 14 octobre l’équipe française concourrait à Osaka.

Mais avant que ne fût définitivement établie la composition de notre représentation, il n’avait pas été possible d’établir un horaire des épreuves au cours des deux après-midi. Il fallut donc, dès l’arrivée à Daïren, fixer dans le détail la répartition des quatorze épreuves individuelles à deux équipes de chaque nation et les deux relais de quatre coureurs.

À peine débarqué du train, je fus assailli par les dirigeants japonais, impatients, à juste titre, de débattre les derniers détails de la rencontre ; on saisissait bien leurs préoccupations en pensant à toutes les dépenses engagées, comme à leur souci de consolider la réputation naissante de leur sport.

Je demandai d’abord un court délai pour accompagner l’équipe à son premier entraînement depuis seize jours, pendant lesquels le repos obligatoire et la mauvaise nourriture avaient provoqué quelques perturbations. Déjà, il devenait hasardeux d’utiliser deux athlètes, mal en point : Dupont, notre meilleur coureur de 400 mètres, et Leduc, coureur de demi-fond. Or nous n’étions, capitaine compris, que vingt athlètes. De leur côté, les Japonais pouvaient choisir sans restriction parmi tous les représentants qu’ils jugeaient nécessaires.

J’engageai donc les équipiers à effectuer un entraînement assez poussé, pour fouetter des organismes qui s’étaient par trop laissés endormir et ressentaient les effets de l’inactivité.

Il resterait ensuite trois jours pleins pour récupérer ou refaire surface selon les cas. Aussi les curieux furent-ils quelque peu surpris d’observer la somme d’efforts déployés sur le stade, autour duquel s’affairaient de nombreux décorateurs et autres électriciens.

Carnet de voyage de Pierre Lewden à découvrir dans Numéro 8

Chaque trimestre, recevez dans votre boîte aux lettres de nouveaux carnets de voyages, dans le dernier numéro de la revue Bouts du Monde