44 jours à Auroville

– EXTRAIT –

10 heures. Au bord de la voie rapide qui sort de Pondichéry, j’attends qu’on vienne me chercher. Heureusement que, pour une fois en voyage, j’ai un téléphone portable parce qu’il n’y a pas un seul boui-boui à l’horizon d’où je pourrais joindre la communauté, située, si j’ai bien compris, pas loin mais perdue dans la pampa. Le conducteur du rickshaw a bien proposé de m’y déposer, mais pour une somme si indécente que j’ai ricané. Alors j’attends, assise sur un muret de béton verdissant devant une maison bleu électrique que j’ai donnée comme repère à la volontaire qui m’a répondu au téléphone que quelqu’un arrivait. Ma présence intrigue deux jeunes moustachus qui passent par là.

Je viens de passer un bon mois à vadrouiller seule en Inde du Sud. Ce matin, je débarque tout droit d’une ville sainte dans laquelle j’étais la seule blanche à dix kilomètres à la ronde et j’ai dû affronter pour arriver sur ce muret moisi : seize heures de train typiquement indien (départ à 4h du matin, plusieurs heures de retard sur l’horaire d’arrivée et niveau sonore élevé à l’intérieur du wagon), quelques kilomètres de marche sac au dos dans Pondichéry pour trouver une chambre (tâche plutôt courageuse, la veille de Noël, dans cet ancien comptoir colonial touristique), une négociation ardue avec un conducteur de rickshaw pour aller à la gare routière le lendemain matin, une heure et demie à errer dans la gare routière à la recherche de mon bus en harcelant tous les conducteurs, ledit bus partant finalement sous mon nez, un nouveau marchandage encore plus serré avec le chef des conducteurs de rickshaws de la gare et enfin un trajet digne du salaire de la peur – version tamoule et en rickshaw.

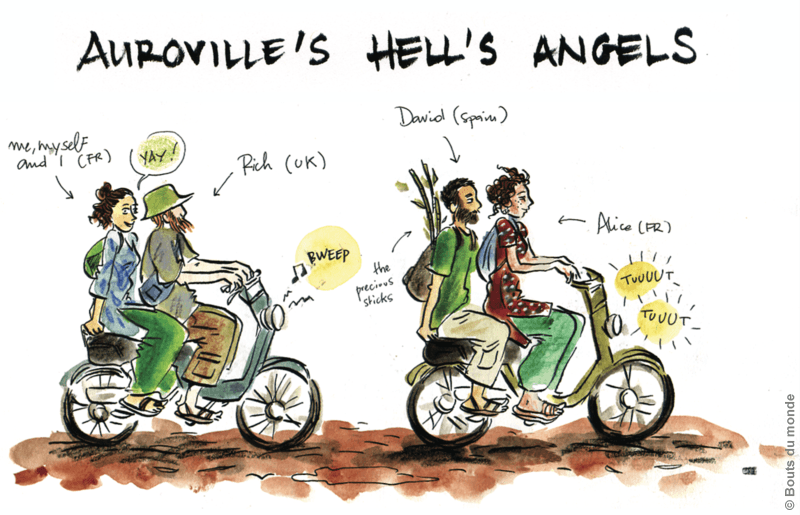

Bruit de casseroles ; débarque un jeune Coréen monté sur une mobylette poussiéreuse : ça, c’est pour moi. Aller simple pour Sadhana, sept kilomètres de terre, d’ornières et de bosses, let’s go ! Heureusement que je voyage léger, sinon le porte-bagages s’incrusterait dans mes fesses sans problèmes, histoire de me finir en beauté. Je suis naze.

(…)

Jour 2. 5 heures 15. Un chœur à capella passe devant ma hutte. Ce sont les wake-up callers, qui font le tour de la communauté tous les matins dès cinq heures pour réveiller tout le monde en douceur et en musique : « Fiiirst wake up call, good morning Sadhanaaaaaa ! ». Il fait encore nuit. Là, quand même, je me dis que je vais jamais tenir.

5 heures 45. Les yeux à peine ouverts, frigorifiée, je me tiens sur le grand champ derrière la main hut. On est presque tous là, en cercle, les habitués enroulés dans leurs couvertures ou des pashminas. Ma voisine de droite me prend la main, mon voisin de gauche fait pareil. Hem. On fait quoi, là ? Ah, OK, on chante des trucs de babos avec des « father Sky » par-ci, des « mother Earth » par là. J’ai du mal à pas rigoler.

J’ai beau être bien alternative tendance fromage de chèvre artisanal et pain maison, je n’ai jamais réussi à prendre ce genre de chansons au sérieux. J’écoute et je regarde : tout le monde a l’air d’y croire à fond, même les petits étudiants débarqués de New-York pour un stage de construction et qui doivent être bien plus déphasés que moi. Non mais quand même, je me teins les cheveux au henné, je suis végétarienne, super écolo, je marche pieds nus l’été, j’ai plein de potes qui vivent dans des yourtes, qui élèvent des chèvres et des poules, je fais un potager partagé, je cuisine de la bouffe végétarienne et bio sur les festivals, je devrais avoir le niveau hippie confirmé +++ ! Mais non, rien à faire : je me paie un fou rire intérieur en imaginant la tête des copains et copines s’ils me voyaient en ce moment.

Après Father Sky, tout le monde se prend dans les bras et se fait de gros câlins en se souhaitant une belle journée… Je rigole moins, j’avoue que le mode bisounours à 6h du mat’ avec des inconnu-e-s, j’ai du mal, mais je tente.

© Carnet de voyage de Violette Gentilleau à lire dans Numéro 15

Chaque trimestre, recevez dans votre boîte aux lettres de nouveaux carnets de voyages, dans le dernier numéro de la revue Bouts du Monde