Borderline au pays de Big Brother

– EXTRAIT –

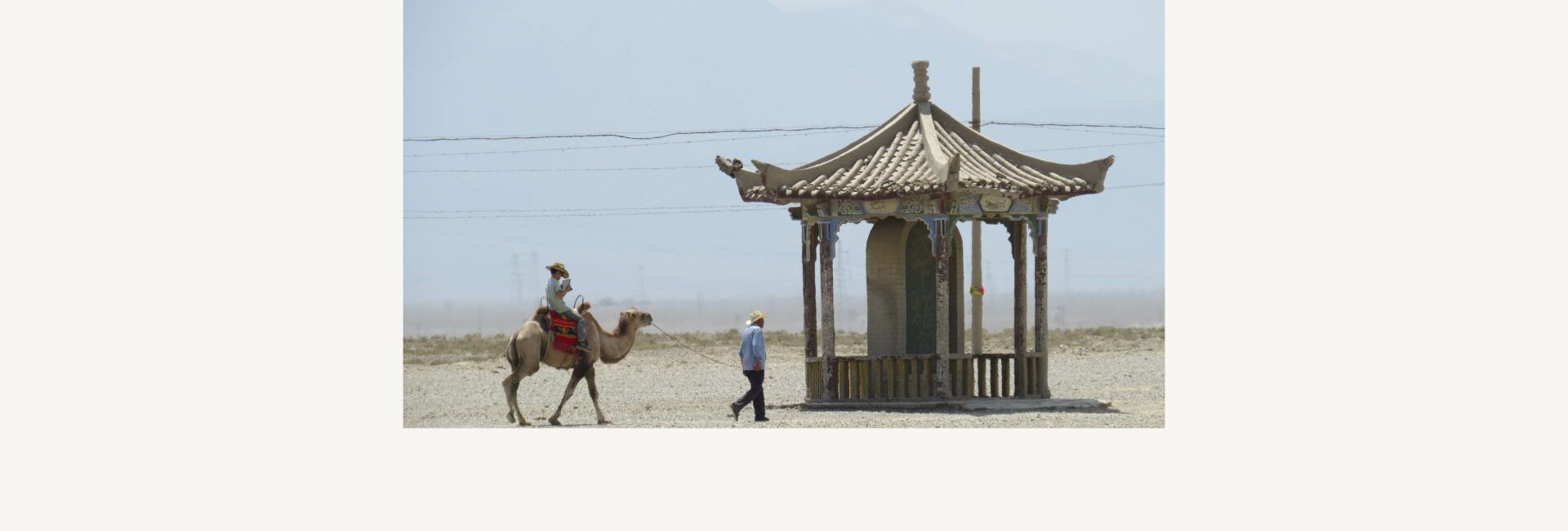

Boris. On est arrivé en taxi devant les nombreuses entrées du parc national chinois de Dunhuang. Des affiches colorées promettent une oasis paradisiaque, nichée au sein du désert, au loin, là-bas, derrière les portillons. Sur les photographies, une étendue d’eau dessine un croissant de lune au milieu des dunes. Les caisses sont le passage obligé pour fouler ces lieux. Il faut voir le flot humain, en quête du précieux sésame : un code-barres imprimé sur ticket cartonné. Le va-et-vient de touristes est un spectacle à lui tout seul. Aucun risque d’être seul dans ce coin de désert.

Ambroise. Devant la caisse, notre tour est venu. Nous présentons nos cartes d’identité pour obtenir un prix « étudiant ». « Two tickets, please, we are students ». Ça marche au culot, mais ça marche. Notre séjour en Chine a octroyé suffisamment de temps pour nous faire appartenir à toutes les facultés : tantôt étudiants en médecine ou en architecture, tantôt en sociologie ou en économie. À chaque fois, je dois réprimer un sourire en prononçant une nouvelle absurdité, puis feindre le naturel en entendant la surenchère mensongère de Boris : « Good morning, I’m student of chinese physiology at the university of Kinshasa in Switzerland ». Où va-t-il chercher ce méli-mélo de mots. Des signifiants qui, mis côte à côte, ne signifient rien. On pense que les symboles ont, par nature, un sens. Ce n’est pas le cas, c’est souvent le contraire tant la parole peut s’affranchir des exigences de sens. Les mots perturbent quelques instants la quiétude ambiante puis repartent sans avoir rien dit. On croit penser ce que l’on dit, mais ce que l’on dit précède ce que l’on pense. C’est à contretemps que l’intelligence observe les mots sortis de la bouche ; elle galope à leur suite, tandis qu’ils s’éparpillent en papillotant. Elle en attrape au vol, s’efforce d’attribuer du sens, un sens artificiel et partiel accolé à des sons.

Nous marchons le long de cette clôture d’ordinaire oubliée du temps et des hommes et finissons par nous demander : « Est-ce bien raisonnable de marcher le long d’une barrière communiste dans l’idée de la franchir ?

Boris. Nous sommes refusés. C’est la première fois. Le prix étudiant est réservé aux étudiants chinois. Nous feignons d’être offusqués, princes de la mauvaise foi, rois des enquiquineurs. Nous insistons, faisons demi-tour sans avoir acheté le ticket d’entrée au parc. Superbes et dérisoires. Nous prenons la décision de contourner, à pied, les enceintes métalliques du parc. L’idée est née quelque part dans notre vécu commun, dans un certain discours de l’éloge de la transgression. C’est vaste un désert : les Chinois ne peuvent pas l’avoir entièrement enfermé derrière des barrières. Nous trouverons un passage. Un désert, c’est essentiellement du sable : nous n’avons pas besoin de visiter cette oasis peuplée de touristes. D’ailleurs une oasis bondée, est-ce toujours une oasis ? Bien sûr que non. Si nous sommes ici, c’est par goût d’autre chose, d’un bien plus authentique, quelque chose de plus précieux, de moins partagé. Nous nous éloignons des caisses et marchons. On fait mine d’avoir l’air naturel en prenant le temps de discuter.

Ambroise. Peu importe le nombre de kilomètres que nous ferons entre le sable du désert et les bois avoisinants : ce n’est pas un lieu pour être avare de son temps, mais pour oublier le temps. Les barrières métalliques sur notre gauche font plus de trois mètres de haut. Une caméra pivotante ponctue chaque centaine de mètres. Nous marchons le long de cette clôture d’ordinaire oubliée du temps et des hommes et finissons par nous demander : « Est-ce bien raisonnable de marcher le long d’une barrière communiste dans l’idée de la franchir ? » Boris me met au défi d’expliquer ce que l’on fait ici ? Il affirme que nous aurions pu payer l’entrée et entrer dans ce désert par la porte d’entrée. Mais non, plus nous longeons cette ligne de démarcation entre le permis et l’interdit, plus l’odeur de l’illégalité le chiffonne. Je ne peux que répondre que je n’en sais rien. Je n’y ai pas pensé. On se retrouve ici comme on s’est retrouvé en Chine. Un matin, on s’en est allé en disant, « partons pour la muraille de Chine » et la semaine passée on s’y promenait. C’est peut-être aussi simple que cela.

Carnet de voyage de Boris Lattion et Ambroise Baillifard à découvrir dans la revue Bouts du monde Numéro 53

Chaque trimestre, recevez dans votre boîte aux lettres de nouveaux carnets de voyages, dans le dernier numéro de la revue Bouts du Monde